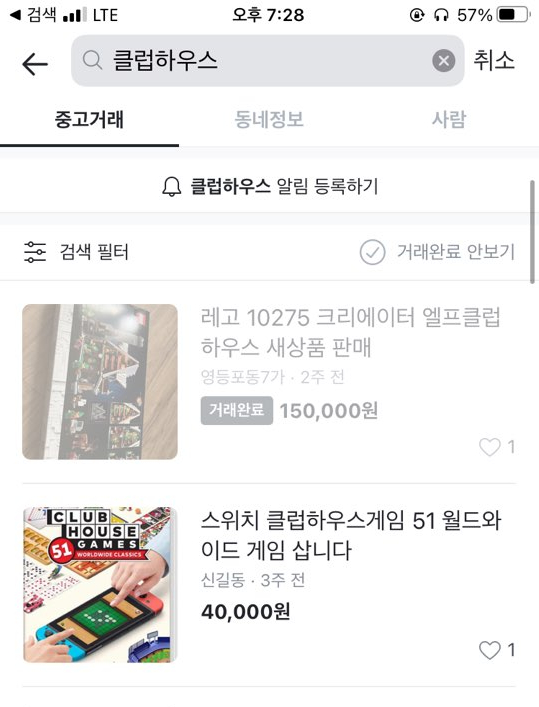

집에서 뒹구는 중고 물품을 판매하거나, 또는 새 제품보다 저렴한 가격으로 중고 물품을 구매하기 위해서 어떻게 하는가??

요즘에는 중고거래를 위해 '당근마켓' 어플을 이용하는 경우가 가장 보편적일 것이다.

필자 역시 집에서 나뒹구는 향수, 전문서적 등을 당근마켓을 통해 판매해본 경험이 있다.

필자를 포함해 다수의 이용자가 다른 중고거래 플랫폼 대신 당근마켓을 이용하는 이유는 수수료가 없고, 사용하기 간편하기 때문일 것이다.

중개 수수료가 없다는 점과 간편한 UI/UX 때문에 당근마켓은 다른 중고거래 사이트보다 늦게 시장에 진출했음에도 불구하고 빠르게 성장할 수 있었다.

2015년에 처음으로 서비스를 시작한 당근마켓의 MAU(월간 이용자 수)는 작년 9월 1,000만명을 넘겼다.

하지만 중개 수수료가 없다는 점은 이용자 입장에서만 편리한 것일뿐이다.

기업의 입장에서 본다면, 중개 수수료를 받지 않는다는 것은 중고거래 플랫폼의 주요 수입원 중 하나를 포기하는 것을 의미한다.

그렇다면 중개 수수료가 없는 당근마켓은 어떻게 돈을 벌까?

당근마켓의 수익 모델에 대해 알아보자.

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02555126625930624&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

‘수수료 0원’…요즘 대세 ‘당근마켓’은 뭐 먹고 살지?

1000만명이 이용하는 당근마켓은 뭘로 돈 벌지 [그래픽=이데일리 이미나 기자][이데일리 함지현 기자] 지역 기반이라는 새로운 개념을 도입해 중고거래 애플리케이션 선두주자로 떠오른 당근마

www.edaily.co.kr

당근마켓은 중개수수료를 포기한 대신 동네 사업자들을 상대로 '지역 광고'를 통해 돈을 벌고있다.

당근마켓을 통한 지역 광고는 1) 동네 이용자를 대상으로 홍보하기에 임의의 대상에게 광고하는 것보다 효과적이고, 2) 페이스북 등 다른 플랫폼보다 광고 수수료가 저렴하기에 효율적이다.

당근마켓 지역 광고의 구체적인 장점에 대해서는 아래 공식 사이트를 참고하면 좋을 듯 하다.

광고주센터 | 당신 근처의 당근마켓

모바일로 손쉽게 원하는 지역에 광고하세요. 동네 주민들만 모여 있는 온라인 공간에 광고를 노출할 수 있어요.

ad.daangn.com

하지만 당근마켓의 지역 광고가 충분히 수익성이 있는지는 아직 불확실하다.

MAU가 월간 천만명이 넘는 플랫폼임에도 불구하고 매출액(거래액 말고)과 관련해 언론에 기사 나온 부분이 딱히 없는 것 보니, 아직 미약한 듯 하다.

짐작컨대 개발비, 인건비, 서버 유지비 등으로 인해 매년 영업적자로 수십억원은 까먹고 있지 않을까 싶다.

하지만 MAU 천만명이라는 수치는 언제든지 수익으로 연결할 수 있는 잠재 고객이 많다는 뜻이므로, 그 가능성은 아직 무궁무진하다.

현재 당근마켓은 어플 내에 '동네생활'이라는 탭을 개설해 운영 중에 있는데, 이를 통해 당근마켓은 단순히 중고거래 플랫폼이 아닌 지역 사회 기반 소통 창구로 성장하고자 한다.

당근마켓의 바람대로 사람들이 당근마켓을 '지역 사회 기반 소통 창구'로서 이용하게 된다면, 사람들의 플랫폼 체류 시간도 늘어날 것이다. 이는 궁극적으로 당근마켓이 트위터, 페이스북 등 유명 SNS들이 구현하고 있는 광고 수단을 활용해 수익을 창출할 기반을 만들어줄 것이다.

예를 들어 카카오톡의 비즈보드 같이 사용자들이 어플을 사용하는 데 있어 불편함은 없으면서도, 고객들에게 효율적인 마케팅 창구를 제공하는 방법을 고려해볼 수 있겠다.

실제로 당근마켓 경영진이 이러한 수익 모델에 대해 관심을 가지고 있는지는 모르겠지만, 월 천만명의 이용자를 보유한 플랫폼이 '지역 광고' 외에 추가적으로 가능한 수익 모델을 활용하지 않는 것은 좀 아쉽다.

'지역 기반 어플'이라는 이미지를 훼손시키기 싫어서 그럴 수도 있을테지만 말이다.

앞으로 당근마켓이 어떤 수익 모델을 구현해나갈지, 지역 광고를 어떻게 활성화시킬지 지켜봐야겠다.

끝.

'Investment. Tech. & Economy > VC& PE& 스타트업' 카테고리의 다른 글

| 토종 OTT 왓챠(Watcha) 매각설/파산가능성/재무분석, Winter for start-ups (1) | 2022.08.21 |

|---|---|

| 한국에서 면도기 구독 모델이 성공할 수 있을까? - 달러 쉐이브 클럽, 와이즐리, 레이지소사이어티 (1) | 2021.08.08 |

| [하이퍼커넥트] 영상 SNS 아자르(Azar) 운영사 하이퍼커넥트 매각/인수 정리 (1) | 2021.02.12 |

| PE/VC의 BM(비즈니스 모델)과 수익 구조 (0) | 2021.02.07 |

| 신기술사업금융업? 신기술사업투자조합? - 신기술사업금융업자가 되면 무엇이 좋은가? (1) | 2020.12.27 |